Il commercio non è una faccenda che riguardi gli Stati: le scelte economiche sono fatte solamente delle persone

14 Aprile 2025

L'Economia – Corriere della Sera

Alberto Mingardi

Direttore Generale

Argomenti / Economia e Mercato

Ci sono un paio di costanti, negli interventi con cui Donald Trump ha teorizzalo e continua a spiegare la grandinala di dazi che voleva rovesciare sul mondo, prima di posticiparla di 90 giorni. Anzitutto, Trump indica una cesura, nella storia degli Stati Uniti. L’anno di svolta sarebbe il 1913, quando viene approvato il sedicesimo emendamento, che consente al governo federale di esigere l’imposta sul reddito. Contestualmente, una legge promossa dal deputato Oscar Underwood (niente a che fare con House of Cards) riduce i dazi, il cui valore medio passa dal 40 al 26%. Essi erano, correttamente, considerati dal Partito Democratico di allora una tassa sui consumi. Si comincia invece a tassare i redditi, per quanto in misura, per i nostri standard, ridicola: un’imposta dell’1% sui redditi superiori ai tremila dollari l’anno (l’equivalente grosso modo di 100 mila dollari attuali). Le spese del governo federale erano all’epoca attorno al 3% del Pil, quindi molto minori erano le necessità di finanziamento. L’ostilità di Trump per le imposte sul reddito può essere anche condivisibile (anni fa sembrava che la tendenza fosse spostare il carico fiscale «dalle persone alle cose»), e senz’altro a nessuno piace pagarle.

Ma non s’è visto da nessuna parte uno Stato contemporaneo che possa reggersi su strumenti diversi da imposte sul reddito e trattenute alla fonte. Perché possano essere i dazi a pagare i conti dell’apparato pubblico americano, esso dovrebbe venire ridotto in un modo che né Margaret Thatcher né Javier Milei hanno mai neppure osato sognare. Inoltre, se l’obiettivo fosse davvero aumentare quanto più possibile le entrate fiscali provenienti dalle imposte sulle importazioni, queste ultime dovrebbero essere calibrate in modo un po’ meno brutale. È il solito discorso, che vale per tutte le imposte: il vampiro statale morde il collo sempre alle stesse persone, deve stare attento a trarne quel che può ma nello stesso tempo a lasciarle in vita.

Il secondo tema ricorrente di Trump è la perentorietà con cui lui si presenta, in buona sostanza, come il responsabile ufficio vendite di un grande magazzino chiamato «America». I discorsi del presidente sono infarciti di numeri relativi a ciò che gli Stati Uniti «comprerebbero» dal resto del mondo, contro quanto invece il resto del mondo, col braccino corto, si rifiuterebbe di comprare da loro. Purtroppo anche l’opinione pubblica ragiona in modo non molto diverso e il saldo commerciale, cioè la differenza fra importazioni ed esportazioni, spadroneggia sulle pagine dei giornali. C’è sempre l’idea che esportare, cioè vendere, sia un bene mentre importare, cioè comprare, sia un male.

Il caro vecchio Adam Smith già nel 1776 scriveva che «nulla può essere maggiormente assurdo di tutta questa dottrina della bilancia commerciale». Non esiste una bilancia sui cui piatti vengano messe da una parte le esportazioni e dall’altra le importazioni. Lo scambio fra Paesi è mutuamente benefico, spiegava Smith, sia che essi diano l’uno all’altro le merci di rispettiva produzione, sia nel caso uno paghi le merci dell’altro con oro e argento: ai tempi nostri, diremmo con denaro. Oggigiorno questo dovrebbe esserci ancora più chiaro: gli Usa importano beni intermedi che finiscono nelle loro automobili e nei loro telefoni cellulari e beni di consumo, che arrivano nei loro negozi. In cambio, danno dei biglietti verdi che possono stampare a volontà. In che senso «perdono» in quest’affare?

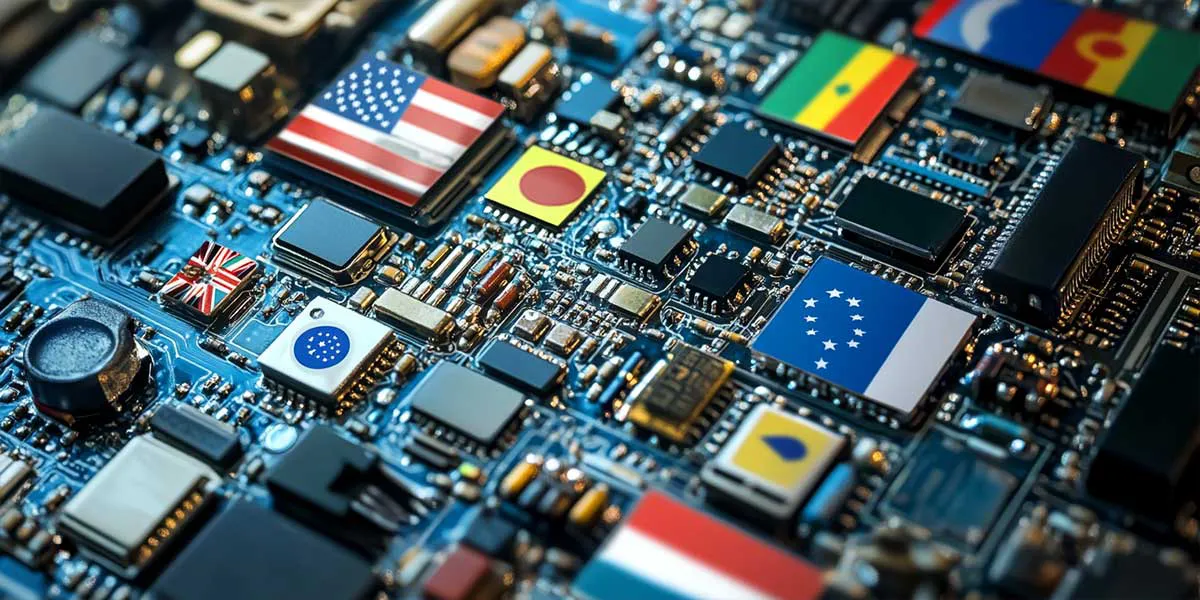

Oggi più ancora che ai tempi di Smith, il commercio non è una faccenda che riguardi gli Stati. Questi ultimi possono fare straordinari danni e provare a condizionare le decisioni economiche delle persone. Ma queste ultime sono, appunto, delle persone: sia che si tratti di «consumatori» sia che si tratti di «produttori» (i quali sono, a loro volta, sempre consumatori di qualcosa). Non è la Germania a vendere agli Usa automobili e nemmeno l’Italia a vendere loro Prosecco: sono la Bmw e la Mercedes (e in realtà rivenditori e importatori dell’una e dell’altra casa automobilistica), e parimenti questa o quella casa vinicola, anch’esse sostenute dai loro intermediari. Ma non sono nemmeno gli Usa a comprare: sono i signori di mezza età che vogliono prendersi una rivincita sulla vita acquistando una spider, o i ragazzi che hanno voglia di vino bianco con le bollicine ma non possono permettersi lo champagne. Le decisioni di acquisto sono sempre in capo alle persone. Lo stesso vale per i beni intermedi. Sono le imprese (ovvero i manager, i quadri, i tecnici che le fanno funzionare) ad acquistare questo o quel componente e a cercare continuamente fornitori più vantaggiosi.

Nella seconda metà dell’Ottocento, eravamo in quella che alcuni considerano la «prima globalizzazione». Lo scambio era più libero, sotto il profilo «politico», e soprattutto più «facile», sotto quello della logistica e della tecnologia, di quanto non fosse mai stato. Eppure esportazioni e importazioni valevano, secondo gli storici economici, circa il 25% del Pil mondiale. Oggi, secondo la World Bank, siamo al 63%.

La differenza si spiega grazie al fatto che oggi non commerciamo solo beni finiti, ma soprattutto cose che servono a fare altre cose. Ciò significa che non c’è burocrate, o ministro, al mondo che sappia davvero come funzioni l’articolata catena di cooperazione che ci porta a un bel momento ad avere un monitor a schermo piatto o se è per questo una borsetta. Anche perché queste filiere non sono scolpite nel marmo, ma l’esito di accordi e contratti che possono essere continuamente rivisti sulla base delle convenienze. Lo fanno le nazioni, tutto questo? No, lo fanno le persone.

Trump non è il primo presidente a pensare di essere il «manager» del Paese e non sarà l’ultimo. Ormai la produzione è talmente ramificata e complessa che questa è davvero una visione caricaturale. Maggiore è la complessità e più difficile diventa per la politica fare cose buone. In compenso, l’impatto delle cose cattive può essere ancora più devastante.